3 questions autour du livre de J.Wajnsztejn « L’achèvement du temps historique »

Introduction vidéo au livre de J.Wajnsztejn chez L’Harmattan : L’achèvement du temps historique.

Introduction vidéo au livre de J.Wajnsztejn chez L’Harmattan : L’achèvement du temps historique.

Présentation :

Si l’Internationale situationniste a pu dire, un peu présomptueusement, qu’elle était « la théorie de son temps », en résonance avec le Mai-68 en France, l’opéraïsme comme théorie de l’autonomie ouvrière s’est révélé être la théorie de son temps en Italie. À travers le mai rampant, il a imprégné de larges secteurs de la jeunesse étudiante et ouvrière, tout particulièrement celle issue de l’immigration interne en provenance du Mezzogiorno. En cela, l’opéraïsme a constitué le dernier maillon théorique de la chaîne historique des luttes de classes. Il a maintenu le lien entre d’une part, l’affirmation d’un pouvoir ouvrier pendant l’automne chaud de 1969, et d’autre part son possible dépassement vers une révolution à titre humain à travers le vaste mouvement de refus du travail des années 1970 (absentéisme, sabotage, grèves antihiérarchiques pour un salaire indépendant de la productivité). Ce mouvement trouvera son point culminant en 1977 dans une rupture définitive avec les syndicats et le PCI. C’est cette démarche théorique et ses pratiques que nous appréhendons ici à partir de notre propre saisie.

Pour sa part, Oreste Scalzone, alors directeur du journal homonyme du groupe Potere operaio, intervient dans Opéraïsme et communisme, non pour faire revivre un opéraïsme fantasmé ou au contraire englobé dans l’album de famille d’un mouvement communiste en général, mais pour mettre en avant, par-delà ses éléments de continuité et de discontinuité, en quoi il s’est avéré être un mouvement hérétique.

Commandes pour particuliers

Commande au tarif auteur (20 €, port compris)

Règlement par chèque à l’ordre de J. Wajnsztejn à adresser à :

Jacques Wajnsztejn

11, rue Chavanne

69001 LYON

Commandes pour libraires

France et Belgique :

Diffusion : Paon Diffusion, Distribution : SERENDIP Distibution

Suisse :

Diffusion et distribution : Éditions D’en bas

Bonnes feuilles :

On peut se poser la question de savoir à quoi nous sert aujourd’hui de revenir sur cette histoire ancienne comme le pose Michel Valensi dans sa préface à Nous opéraïstes1, comme le ressent sans doute aussi Mario Tronti quand il s’évertue encore à diffuser sa parole et à retracer au plus près son parcours théorique et politique, dans une époque où il est devenu de bon ton de commémorer ou surtout de parler « autour de », autour de 1968 ou de 1969, autour de 1977, mais plus rarement d’évoquer directement les événements et les idées qui ont marqué la décennie de lutte 1968-1978 en Italie tout particulièrement.

Mettre en réflexion l’histoire pour ce qui doit en amener le retour dit Michel Valensi dans cette préface, c’est-à-dire aussi faire pièce à toutes les écritures historiographiques et universitaires qui se font plus présentes aujourd’hui que le temps écoulé tend à accréditer l’idée que tout cela est maintenant du domaine de l’histoire.

Mettre en réflexion cette histoire, pour l’Italie ici, mais aussi pour nous ailleurs et partout où nous fûmes pris par l’époque, ce n’est pas évident quand on pense comme Tronti que la défaite ouvrière du XXe siècle a été une tragédie pour la civilisation humaine. Une idée qui fait remonter la défaite à bien plus loin dans le temps. Une défaite des mouvements communistes historiques donc, mais qui n’a pas empêché que se manifeste le dernier assaut révolutionnaire des années soixante–soixante-dix parce que la messe n’était pas encore dite, l’époque des révolutions ouvrières n’était pas encore close.

Il va donc sans dire que cette mémoire est la mémoire d’une défaite, mais la garder vivante est fondamental si l’on veut maintenir une histoire du point de vue de ses protagonistes, c’est-à-dire une mémoire vivante, avant que, forcément, elle laisse la place à l’histoire des historiens et à l’histoire reconstituée des vainqueurs ou des médias.

Si ce dernier assaut a atteint une telle intensité en Italie et une telle durée, cela est dû, il faut le dire, à la spécificité de la situation italienne, à sa situation intermédiaire dans le développement capitaliste qui, selon Tronti, en faisait un maillon faible (anello debole) du capital parce que « le miracle italien », en fait une modernisation de rattrapage, produisait non seulement un capital plus concentré dans quelques grandes entreprises sises dans le triangle industriel du Nord, mais aussi, et surtout, une nouvelle classe ouvrière moderne, peu qualifiée, peu syndiquée, en provenance, cas unique avec l’Espagne, de sa propre migration interne Sud-Nord. C’est elle qui allait occuper les nouveaux postes de travail dévolu à « l’ouvrier collectif », ces chaînes de montage qui souderaient ses membres de manière accélérée, donnant ainsi un caractère collectif à leur révolte immédiate, quasi instinctive contre le travail dans la grande usine. Une révolte qui tranchait et sans doute les séparait parfois des ouvriers syndiqués de vieille tradition ouvrière, mais sans laquelle ne se comprendrait pas ce que fut le mouvement de refus du travail.

Comme le dit Mario Tronti : la grande usine a été « le contraire de ces non-lieux qui configurent aujourd’hui la consistance, ou mieux l’inconsistance, du post-moderne […] La concentration des travailleurs dans le lieu de travail déterminait les masses sans faire masse. » (Nous opéraïstes, op. cit., p. 134).

Certes, il fallut que ce mouvement trouve sa théorie et que la théorie trouve son mouvement. C’est là toute l’originalité de ce qui les réunit : l’opéraïsme.

À cet égard, on peut justement considérer l’opéraïsme comme la dernière expression de la théorie du prolétariat, mais dans une conception hérétique de celle-ci. « La lutte contre le travail résume le sens de l’hérésie opéraïste. Oui, l’opéraïsme est une hérésie du mouvement ouvrier. » (Nous opéraïstes, op. cit., p. 139).

Ce n’est qu’en 1977 que l’Italie a fini son rattrapage et le télescopage entre l’ancien et le nouveau, entre révolution ouvrière et révolution du capital y a été beaucoup plus violent qu’ailleurs, car condensé sur une durée beaucoup plus réduite. Ce qui fait que la défaite, dès la fin des années 70, a pu être ressentie comme plus totale, comme une défaite de l’idée de révolution, c’est-à-dire non seulement d’une révolution de classe, d’une révolution ouvrière, mais même d’une révolution plus générale, « à titre humain » dont certains germes avaient déjà percé dans le mai-juin 68 français et dont d’autres avaient levé dans le 77 italien. Ne restait alors plus que l’amorce d’une « libération » des potentialités et des subjectivités2 mais qui était intégrée dès le départ à la dynamique du capital si on comprend celle-ci — et c’est un autre enseignement de l’opéraïsme — comme le produit de la dialectique des luttes des classes dans ces années-là.

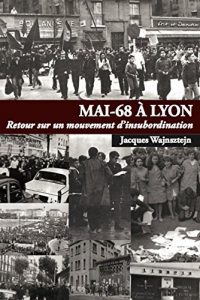

J.Wajnsztejn, co-intiateur de la revue Temps Critiques dont ce blog est le prolongement, sort le livre Mai-68 à Lyon. Retour sur un mouvement d’insubordination, aux éditions À plus d’un titre en ce mois de février 2018.

En voici la présentation :

« Nous avons bien été battus, mais nous ne voulions pas non plus « gagner » ; ce que nous voulions, c’était tout renverser … ».

Mai-68 n’a pas été une révolution, mais plutôt un mouvement d’insubordination qui n’a pas connu son dépassement. Il trouve son sens dans le moment de l’événement lui-même, où les individus, au-delà de leur particularité sociale, sont intervenus directement contre toutes les institutions de la domination et de l’exploitation capitalistes.

À Lyon, étudiants du campus de la Doua, élèves du lycée Brossolette à Villeurbanne, jeunes prolétaires de la M.J.C. du quartier des États-Unis, trimards des bords de Saône, mais aussi ouvriers de Berliet dévoilant l’anagramme « Liberté » y ont joué un rôle de premier plan.

Mouvements ouvrier et étudiant paraissaient capables de converger à la faveur des liens tissés dès 1967 pendant les grèves exemplaires de la Rhodiacéta. Les conditions plus favorables de la grève généralisée en mai 1968 ne débouchent pourtant pas sur une union décisive et les grévistes de la Rhodiacéta n’assument pas le rôle d’entraînement auquel on aurait pu s’attendre, auprès des autres ouvriers de la région.

Le mouvement collectif, exubérant et anonyme connaît son acmé pendant la manifestation et la nuit du 24 mai. Son reflux se manifeste d’abord par l’attaque de la faculté des Lettres par l’extrême droite et les milices gaullistes le 4 juin, puis par la reprise du travail aux P.T.T. dès le 8 juin et à la Rhodiacéta le 10, même si à Berliet, la grève s’étire jusqu’au 20 juin.

Ni témoignage ni travail d’historien, Mai-68 à Lyon est le récit circonstancié et argumenté de ce mouvement par l’un de ses protagonistes, alors membre du Mouvement du 22 mars lyonnais et actuellement co-directeur de la revue Temps Critiques.

Prix : 12 € – 192 pages – ISBN 978-2-91748-656-6

Même s’il n’est pas au point de départ de la discussion, ce long échange se trouve en résonance avec notre dernier livre : Dépassement ou englobement des contradictions : la dialectique revisitée. Simplement il se situe dans un champ plus large qui interroge le rapport de Marx avec la démarche scientifique d’une part, la philosophie d’autre part.